○232CタイプとUSBタイプ1号機は、お嫁に行きました。

お嫁に行った後、すぐ2台必要になりPickit2は有るのですが、ICD2がいいだろうと思いもう一つ作りました。

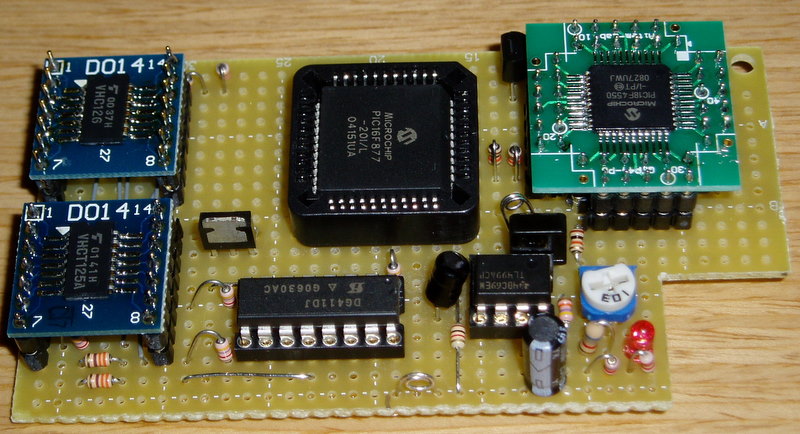

昔、別ページのリモコン電子ボリュームアンプに使用しようと16F877のPLCCを買っていたのがあるので、それを利用。

PLCCめんどくさそうなので、DIPを使用したため余ってました。

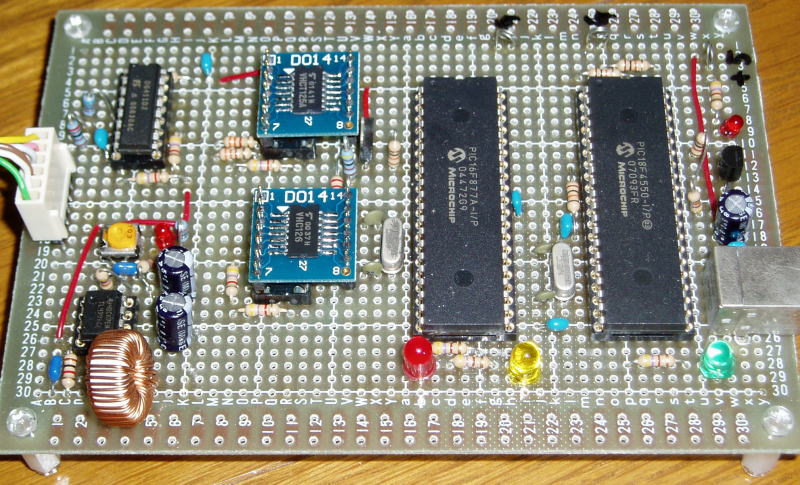

前回に使用した余り+18F4550 変換基板などを購入。

今回購入の変換基板なんかペラペラ。ダイセン電子工業さんのは、しっかりしているがどれも少し でかい。

基板を注文するとき(OLIMEX,PCBCART)ついでに頼むのがいい??

○PLCCタイプはDigikeyには有るようだが、価格が少し高め。

QFNが出てきてそちらに移行しているのでしょうか?QFNだと手半田無理?何とか半田盛れるかな?

今回は恥を忍んで裏側も写真を撮った。が、載せるはやめておこう。

○自分的,基板配線の手順は。。。

基板の外周にGND回します。プラス側は適当に這わします。

で、パスコン。最近は、0.1uと10uの面実装の物をよく使う。2012サイズがgood.

チップコン,チップ抵抗も使えそうなところは、なるべく使います。

チップコンは特性のいい物をなるべく購入しておきましょう。気持ちの問題?

Y5V(F?)を特性表見るとガクブル?。温度,使用電圧で容量変化大!!

各ICは、紙にピン番号を書いて行き先を記入します。後は行き当たりばったりで、、、スパゲティ配線。

配線後、テスターをブザーモードにしてチェック。電源投入で、各電圧チェック。

ここまですると、ほぼ間違いはない。

○各ICのプログラムは、、、

18F4550は、以前の物を使用。

\MPLAB IDE\ICD2にバイナリ形式で有るとのことだが?、わからないので・・・。

16F877は

\MPLAB IDE\ICD2\BL010101.hexを書き込みました。

最初単体でテスト中。

○テスト中・・動かすと・・・ショートした。

ブートローダー書き込み時、仮に線を引っ張り出して作業していましたが、

基板を裏返したりしていると、その仮線が4550に見事にタッチ。ショート?

USB認識しなくなりIC飛んだかと思いましたが、再度書き込むと復活!

前も似たような事したこと有るが、IC丈夫だ!

○ありゃ、今度はターゲットと通信していないorz.

MCLRのコントロール、VDDコントロールは大丈夫。

配線を見るとレベル変換ICのゲートを2本忘れ。直すと問題なく通信可能でした。

紙に書き写す時に抜けが有りました。

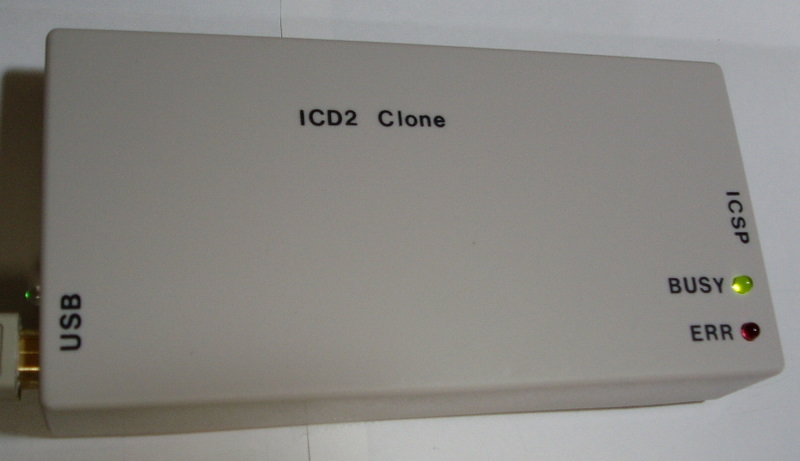

○今回ケースに入れて、完成の写真。線の収まりいまいち。切れそう。てか、MCLR線切れた。

232Cタイプ,USB 1号機ともケースに入れてなかったので、不便だった。

ついでに基板する時愛用のニッパ,ちびラジペン。

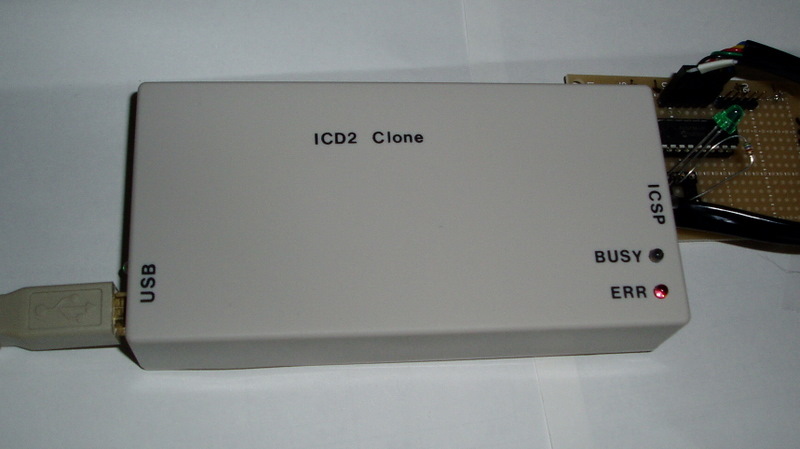

○簡単なデバッグボードでテスト。

これ以上線が切れないうちに蓋をした。何とかには蓋をしろ?。少し、使ってみる。

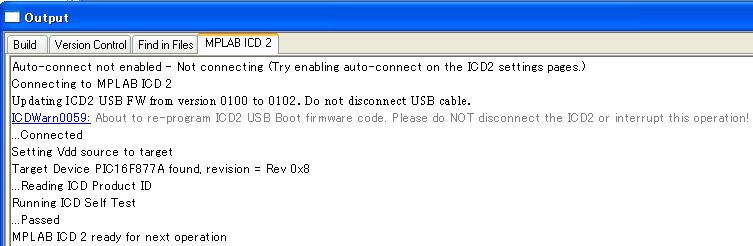

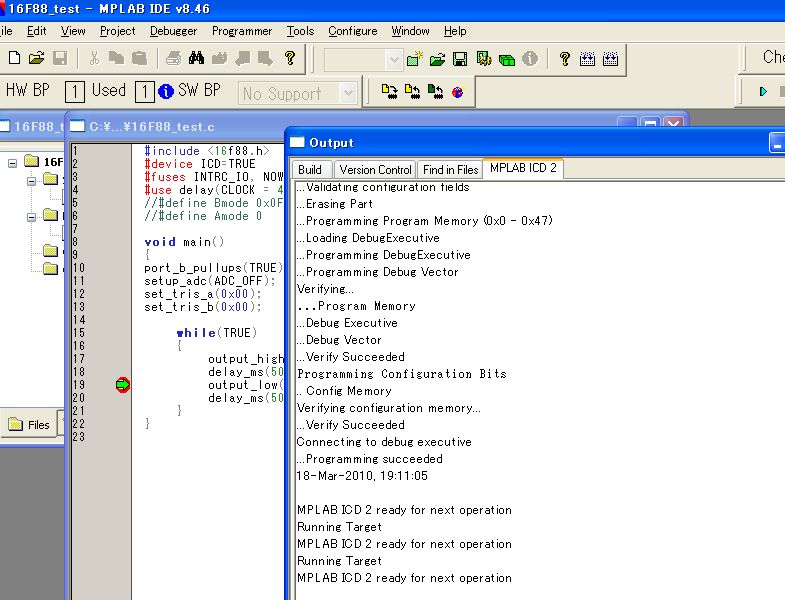

○18F4550だけもう一度書き込みキャプチャしてみた。

パソコンに接続すると、4550のファームウエアのアップデートが始まった↓。

○プログラム内設定 間違っていたら。。。ゴメン

#device ICD=TRUE

#fuses INTRC_IO, NOWDT, PUT, MCLR, NOLVP, DEBUG

ICD=****は、CCSのデバッガーのみ有効なのでしょうか?一応指定する。

次のヒューズビットにDEBUGを記入。デバッグ後は、NODEBUGにしておく。

○ビミョーにハマッタときは、DEBUG?

16F886,16F887,16F88を使用してデバッグモード(もちCCSC)で動かすと、とても快適。

16F877(A)も快適。

○ICD3がDigiKey送料込みで、たぶん2万円程度。(めちゃ安いな。) 秋月の方が安い?。

作ると部品代4500円(田舎なので通販、地元部品屋は高価)前後、5個単位とか購入分&送料&制作の手間を考えると・。

PIC関係自作している人だと、部品箱に在庫で有るようであれば解析された方に敬意をあらわし作るべし。だな。

○今ならICD3購入して終わりでしょうが、ICD2少し高かったので最初は、パラレルタイプ。で、OlimexのJDMタイプ、Olimexの別のライター購入、ICD2のClone 232Cタイプ、USBタイプx2台。

田舎なので、主要部品は通販だし。けっこーお金掛かっている。

Cloneの232Cタイプは簡単に作れて、IDEからコントロールできてとても使いやすく重宝しました。

とりあえずライターを作るのなら232タイプがおすすめです。PIC種類で書ける・書けないを気にしなくてもいいかも。

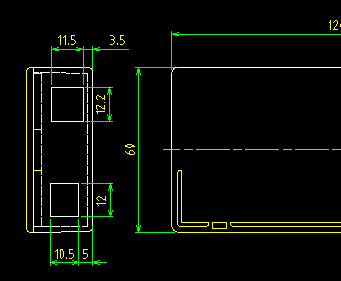

○タカチのプラケース

LCメーターに続き使用しました。

加工もしやすく、CADデータもあるので穴あけの時便利です。

データを落としてきて、寸法を書込。

印刷後ちょきちょき切って貼って、これにあわせて加工。やりやすい。

でも、ヤスリで削りすぎる。

話変わって、100キンのヤスリは購入して大丈夫なのでしょうか?

○最後にICD2と並べた。根性有れば(なくても?)、もっと小さくできると思います。私は無理。

-------------------------------------------------------------------------------------

以下は、嫁いだもの。

USBタイプのものを作ってみました。かなり基板がでかくなった。

いつもの16F877のボードで少し動かしてみると・・・前のタイプより全然感じが違います。

すんなり動いているよう

私の腕のなさでの書き込みで、公開されている方々に失礼な書き方でした。

部品でVHC(T)タイプがなくて検索すると・・・・

サトー電気さんに74VHCT125と74VHC126が、有りました。変換基板を使用して強引に載せ替えました。

郵便振替での通販てすっごく昔にしたこと有るような・・。

ただし、品物はとても早く着きました。銀行振り込み&宅急便と比べても遅くない。

で、別ページのCS8416ので試しました。

大丈夫みたいです。

-------------232Cのバージョンです------------------------------------------------------------------------

久しぶりに 16F88で試してみました。

反応は、悪いですが問題なさげです。

なぜか以前と違いすんなり。何が違うのだろう。IDE&CCSCバージョンの違い??

-------------------------------------------------------------------------------------

以前組み立てていたものを時間ができたので、試してみました。

その後 2005年10月頃にメールでアドバイスをいただきました。ありがとうございます。

かなり時間がたって、すべてのことを思い出しながら再チャレンジ。

1.16F877だとクロックを止めてまた動かさないとエラーになるとの情報をいただきました。

2. #DEVICE ICD=TRUE を指示していなかった?

16F877で試すも#DEVICE ICD=TRUEがなかったためかいまいち動かし方が不明。

16F88で#DEVICE ICD=TRUEを指示するも、動いているような。おかしいような??

判断つきません。orz。

なぜか前回の時よりも状況は安定している?ブートローダー書き込みetc段取りが少しわかった?

USBタイプが調子いいので、お蔵入り。